|

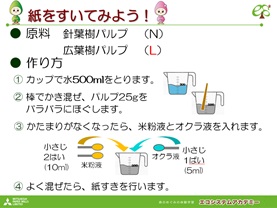

一般的には入手の難しいバージンパルプ(未使用のパルプ-針葉樹パルプ・広葉樹パルプ)を使い、手すきではがき大の紙を作ります。(所要時間60~90分) |

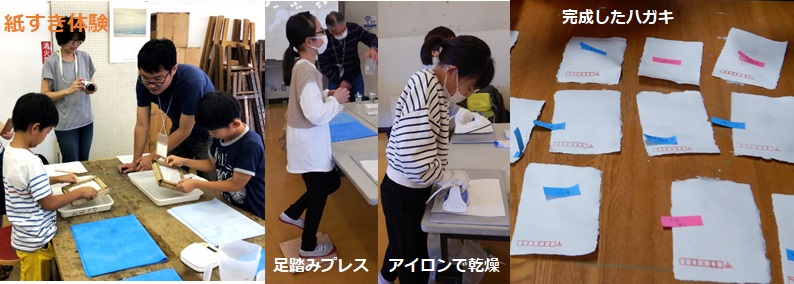

1.紙すき体験の前に、エコアカインストラクターから紙をすく方法、安全面の注意などを解説します。 |

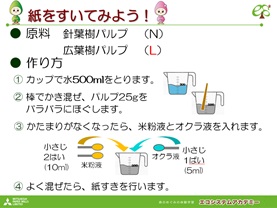

2.紙すきの原料を作る。

(1)バージン(未使用)パルプの場合

あらかじめ用意してあるパルプを水500mLに解かし、米粉液やオクラ液を添加します。

・広葉樹パルプ、針葉樹パルプの違いについて

針葉樹パルプは、広葉樹パルプより繊維の長さが長いため、引き裂きにくくなります。また、針葉樹パルプで作った紙は、広葉樹パルプで作った紙よりボコボコしています。この体験では、広葉樹パルプと針葉樹パルプを使って各1枚ずつ紙をすき、その紙質の違いを体験します。

|

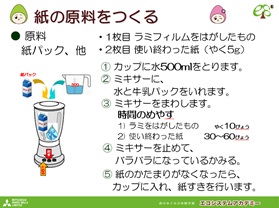

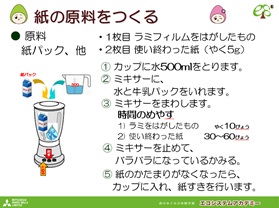

(2) 古紙の場合

使い終わった紙と水500mLをミキサーにかけ、解かします。

・使い終わった紙を離解しただけでは黒ずんだ紙にしかなりません。古紙から再生紙として白い紙を得るためには、離解した後に脱墨(インキを取り除く工程)、漂白、精選(繊維以外のゴミを取り除く)工程が必要です。

・また、コピー用紙にマジックで描き、印刷した紙見立てて、色々な色の紙をすくこともできます。

・牛乳パックなどラミネート加工をした紙の場合は、事前にラミをはがした後、ミキサーにかけます。

|

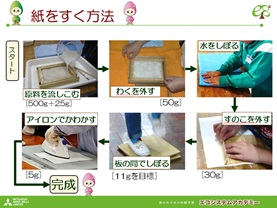

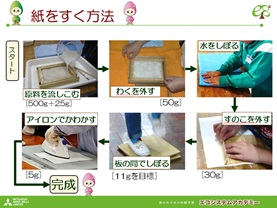

3.紙をすく

原料を木枠に流し込み、水を切って、吸水シートで絞ります。

すのこをはがし、板の間で絞れるだけ絞った後、アイロンで完全に乾かします。

郵便番号枠スタンプを押して、完成です。

すのこをはがす前に、モミジの葉などを紙の上に置き、ティッシュペーパーを被せ絞ると、簡単なすき込みができます。

|

【ご注意】

・紙すき体験で作った紙は、通常の筆記用の紙とは違い、文字がにじみます。これは、にじみ防止等の薬品を使用していないためです。

・紙すき体験で作った紙は、4~6gの範囲になる様に重さを調整しております。これは、通常のハガキ料金で配達できるようにするためです。

|